内容紹介

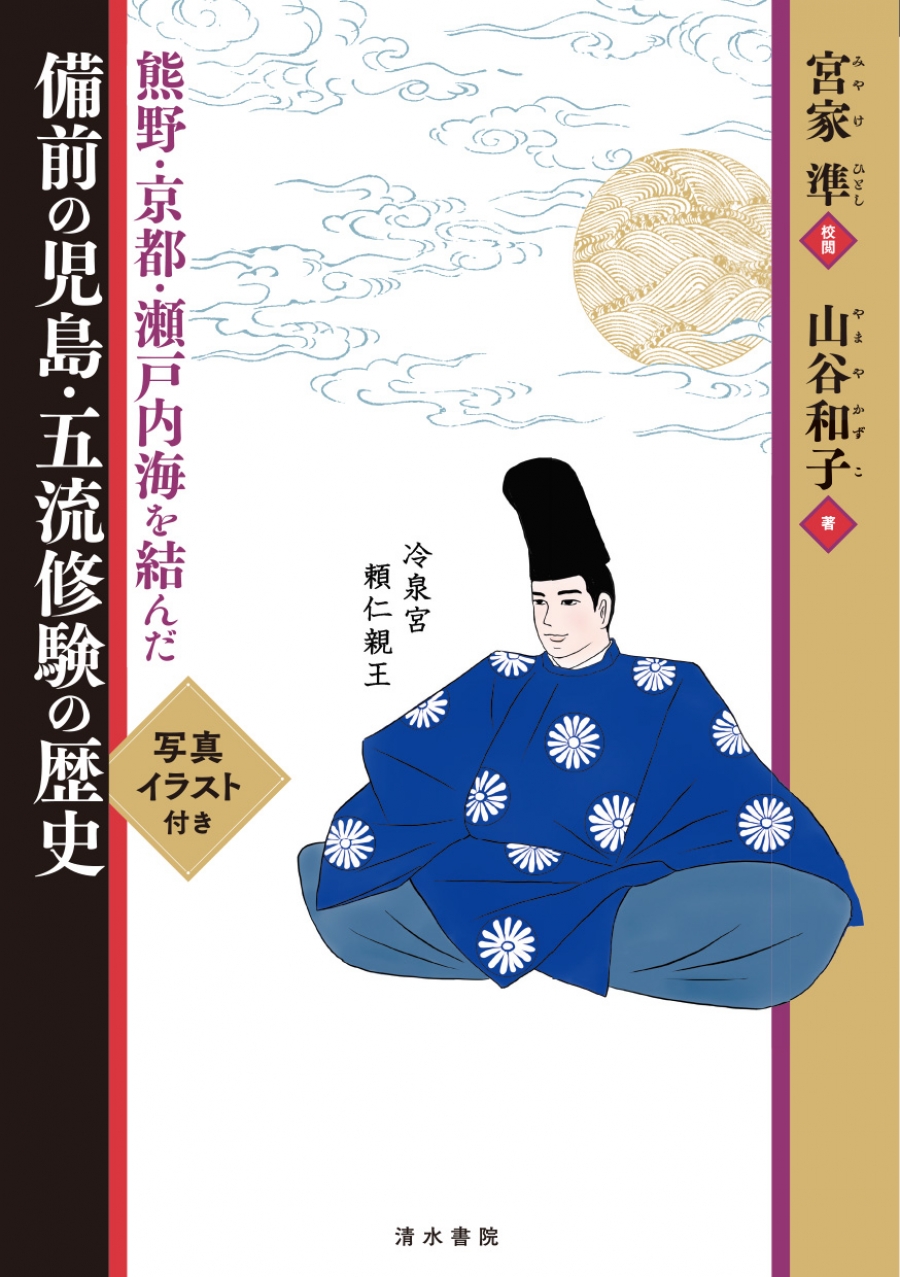

岡山県児島にある修験道総本山「五流尊瀧院」は,平安末期に後白河法皇の信仰する新熊野神社の荘園が置かれた関係で,熊野詣に上皇を導く大役を賜り,京都の園城寺との連携で存在感を増した。こうして熊野権現を祀る長床(礼殿)が児島に継承され,また熊野の宿老五流が置かれて,児島五流が誕生する。やがて承久の乱で後鳥羽上皇の皇子冷泉宮頼仁親王が児島に流され,新たな歴史を刻むこととなった。児島五流修験は瀬戸内海一帯に広がる熊野信仰の中心的存在であり,その歴史は熊野・京都をつなぐ宗教史である。本書は豊富なイラストや写真と共に,その歴史を丁寧に解説する。

目次(内容と構成)

目次

はじめに

第一章 熊野信仰と児島・五流修験

1 児島という地

2 肥沃な水田地帯と海上交通の拠点としての児島

3 熊野本宮の荘園

4 院政期の上皇の熊野信仰と熊野詣

5 蟻の熊野詣

6 熊野本宮の長床衆

7 権現の発祥と発展…神仏習合①

8 修験道と御正体…神仏習合②

9 熊野本宮の峰入作法

10 児島の荘園への熊野権現の勧請

11 児島の新熊野三山と児島修験の始まり

12 児島「五流」の発展

13 備前から熊野三山への参拝 ―先達と檀那―

14 岡山の先達と檀那の動き

15 願文の形式

16 岡山の出航湊 ①鹿田荘

17 岡山の出航湊 ②片上・伊部・日生湊

18 図版①中世期の瀬戸内海の港と、熊野と関連の深い荘園

19 図版②熊野権現の分布と、瀬戸内海沿岸の熊野勧請の数

20 図版③熊野古道と、中世における日本各地の先達・檀那の数

21 聖護院門跡と熊野三山検校

22 聖護院門跡と児島五流

23 年表1【院政期~鎌倉時代初期】皇室と熊野信仰また園城寺との関係について

第二章 鎌倉時代の児島修験

1 承久の乱

2 冷泉宮 頼仁親王の児島配流

3 流刑地としての児島

4 頼仁親王の子 道乗と児島五流

5 桜井宮 覚仁法親王

6 後鳥羽上皇 御影塔

7 覚仁法親王追福の石造十三重塔

8 覚仁法親王の母、滝

9 覚仁法親王と園城寺

10 後鳥羽・土御門・後嵯峨上皇への流れ

11 水無瀬離宮と水無瀬氏

12 隠岐の後鳥羽上皇

13 後嵯峨上皇から後醍醐天皇へ

14 年表2【鎌倉時代】承久の乱後の児島と熊野との関係について

第三章 南北朝時代の児島修験

1 後醍醐天皇と児島高徳

2 山伏の「神出鬼没」イメージの醸成

3 役行者の伝説と児島高徳

4 役行者の配流と児島

5 熊野水軍の瀬戸内海航路

6 熊野水軍と児島の飽浦信胤

7 南北朝期の熊野水軍

8 修験の山、熊山

9 南朝の弱体化と児島高徳

10 南北朝時代の大峰修験

11 年表3【南北朝時代】後醍醐天皇と熊野・児島修験の南朝支援について

第四章 室町時代・戦国時代の児島五流

1 児島の新熊野三山

2 児島修験の伯耆大山・美作(岡山県北)への進出

3 林の熊野権現の焼き討ち事件

4 減少していった児島の神領

5 戦国期の児島五流を守った聖護院門跡

6 年表4【室町~戦国時代】聖護院門跡と児島五流修験の関係について

第五章 江戸時代の児島五流

1 修験道法度と聖護院門跡の本山派

2 「天和の書上」の献上

3 山伏・大願寺・神主の三方一味体制

4 岡山藩の児島五流の外護

5 門跡の輿を囲む児島の公卿山伏

6 五流尊瀧院の庵室へ柴庵の扁額が下賜される

7 大峯修行条目

8 年表5【修験道の歴史と児島五流】

第六章 明治時代以降

1 修験道廃止

2 五流尊瀧院の組織化と、頼仁親王御陵の確定

3 児島高徳の石碑と頼仁親王辞世の歌碑の建立

4 お日待ち祭

5 年表6【明治~太平洋戦争後】神仏分離令後の児島五流修験の存続について

おわりに

参考文献